来源:中国赣州网-赣州晚报 作者: 发布时间:2012年04月16日

龙南县杨村镇,离县城近60公里,是全县最边远的乡镇。这是一个客家文化底蕴深厚和旅游资源丰富的乡镇,尽管四面环山、交通阻塞,但因为拥有乌石围和燕翼围两座风格迥异的客家围屋而小有名气。

然而,历经岁月的变迁,这些当年熠熠生辉的古迹,如今却面临保护难、难开发的尴尬境地。“我们希望进行旅游开发,充分利用好现成的资源,摆脱现在的困境。”尽管杨村镇历届党政干部一直致力于把“镇宝”推介出去,但由于缺少资金等原因,这一愿望至今未能实现。近日,记者在杨村镇采访时了解到,当地干群期待早日冲破缺少资金等“瓶颈”,给龙南客家文化旅游一个更加炫丽的春天。

客家文化游发展期待破瓶颈

杨村“镇宝”盼炫彩

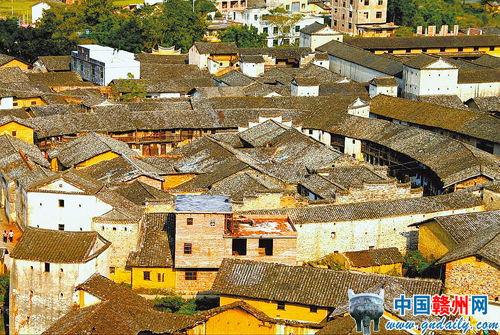

风格迥异的乌石围。(资料图片)

老围屋 老主人

记者刚进入乌石村,便听到狗叫声,但半晌也没看见一个人影。

村头有一座气势恢弘的老围屋,墙体已经斑驳不堪,残缺的瓦片长满青苔。走进围屋,穿行几重过道,触目所及一间间破旧的房屋,过道里杂草丛生,屋里子堆满杂物。

这座占地4500平方米的围屋,只居住着几名老人。给记者带路的当地干部说,围屋由于年久失修,已经出现屋顶漏水、瓦梁腐朽的现象。他不时提醒记者注意安全,以防头顶的瓦片掉下来被砸伤。住在围屋里的几名老人,有的在自家门前默然坐着,有的则在狭小的厨房内生火煮饭。

60多岁的赖祥家,上午10时才从田里劳作回来吃早饭。如果不是有史料记载,赖祥家不会知道他所居住的这几间房子到底已有多少个年头,只知道自己小时候就在这里度过。如今,他的3个孩子已经长大,且都年逾三十。因为没文化、没技术,赖祥家的两个儿子和一个女儿都在从事流水线生产,月收入仅千余元。事实上,住在这几间岌岌可危的房子里,赖祥家一家早有择新址建新房的想法,苦于没钱一直未能动工。

曾风光 今黯淡

惆怅于现实的围屋老人们,在提起久远的过往时,沧桑的面庞上不时会露出笑容。

让他们津津乐道的是,他们的先辈曾经风光无限,历史的印迹至今可见。坐落于杨村镇东水河边的乌石围,因大门前左侧卧有一块巨大乌石而得名,始建于明代万历年间,迄今已有390多年的历史。整座围屋呈半圆形,前平后圆,在众多客家围屋中,可谓风格迥异,独具特色。乌石围占地约4500平方米,围墙高约8米,周边有4座15米高的方形炮楼,围内木刻、石雕、砖饰、彩绘以及山墙和屋脊翘角尖上的狮、象、猴、鹿、鹤等饰物具有极高艺术价值。乌石围以其历史悠久、工艺精湛和风格迥异成为龙南围屋中的代表,是建筑史上不可多得的珍贵遗产。

更让他们引以为豪的是,2001年2月,中央电视台东方时空以《客家人的围屋》为题在乌石围向全世界进行了直播,从而使乌石围享誉海内外。在乌石围的大门一侧,还张贴着一张当年直播的介绍,偶有外人来访,围屋老人们必提此事。

他们告诉记者,来过这里的游客都对乌石围的美丽传说和奇特造型赞不绝口,但平常来这里的外地人并不多。当地居民也坦言,政府在围屋的保护方面下了工夫,然而由于种种原因,这幢百年老宅依然无人问津。

资源多 盼发展

挖掘保护客家围屋,传承弘扬客家文化,这是杨村镇干部和群众的共识。他们希望借助赣南苏区振兴发展的大好契机,把以围屋为代表的客家文化旅游发展壮大。

事实上,龙南县委、县政府已经提出大力发展文化旅游产业,希冀依托丰富的文化旅游资源,谋定未来的发展之路。记者注意到,该县已经连续举办4届客家围屋文化节,并取得了一定效果。然而,由于景点分布较散、整体开发不力等原因,龙南的客家文化旅游发展还没有明显效应。

记者走访的杨村镇拥有包括乌石围在内的两座大型围屋,另一座4层高的燕翼围保存较好,但同样游客稀少。值得肯定是,杨村镇历届党政干部一直致力于把“镇宝”推介出去,但苦于资金不足,未能如愿。该镇一名负责人希望争取相关资金,对乌石围进行一次大整修,同时科学开发旅客路线,以此致富一方。

赖祥家告诉记者,倘若杨村镇的客家文化游起步,他最想做的一件事,就是把在外务工的儿女们叫回来开一家“农家乐”。(李胜雄 记者周善汉 杨小林)

专题推荐

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]