来源:太原晚报

发布时间:2012年08月24日

发源于安远县的东江源,是广州、香港居民的主要水源地。

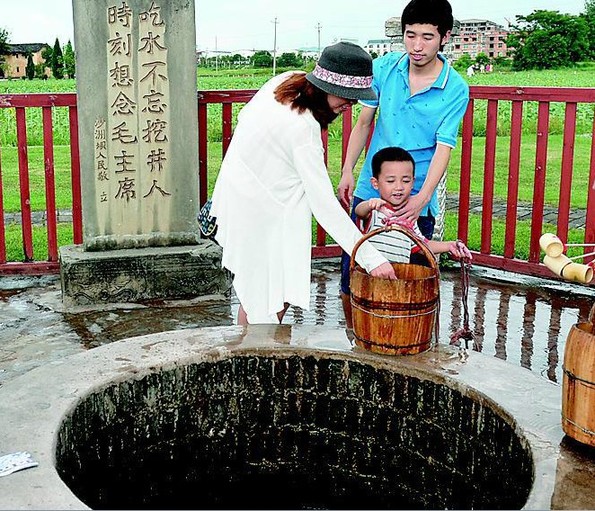

沙洲坝红井成了最热门的景点。

76岁的胡冬娣老人向记者展示“革命烈士证明书”。

“江南宋城”、“客家摇篮”、“红色故都”……这一张张熠熠生辉的名片都冠予江西赣州这片红色热土。赣州位于江西南部,又称赣南,人口907万,面积3.94万平方公里,约占江西总面积的四分之一。因为浸染了革命先烈太多太多的鲜血,这块土地分外鲜红。故土新颜,挥不去人们心中浓浓的苏区情结。日前,正值《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》实施之际,本报作为山西省惟一受邀媒体,参加了“全国知名晚报都市报‘走转改’赣南苏区行”活动。

成为世界上喝水人次最多的“世界第一井”,有望跻身世界吉尼斯纪录。

兴国是誉满中华的“将军县”,苏区时期,仅有23万人口的兴国县,就有8万人参军参战,这些参加红军的兴国儿女,经过艰苦卓绝的斗争锤炼,孕育出许多革命将领,仅解放初期授衔的将军就有54位。2002年建成的兴国“将军公园”是全国为数不多的以“将军”为主题的大型公园,54位兴国籍将军的花岗岩雕像,屹立于广场其中,气势磅礴、宏伟雄壮,为公园平添了几分阳刚之美,流连其中,令人肃然起敬。

说到赣南,不能忘记于都,这里是中央红军长征的集结地和出发地,因“长征第一渡”而闻名。1934年,8.6万红军主力从于都河渡口渡河,踏上震惊世界的二万五千里长征路。当时,河上没有一座桥,于都人民搭浮桥,摆渡船,把红军送上了播撒革命种子的漫漫征程。

不能忘记宁都,这里曾发生震惊中外的“宁都起义”,同时也是五次反“围剿”的主战场。记者怀着“朝圣”的心情,足踏这片红色热土,搜寻从教科书中留下深刻印象的瑞金、兴国、沙洲坝这些地名背后的红色记忆,感知赣南深厚历史底蕴,感受苏区发展的具体境况,见证赣南人民弘扬“苏区精神”聚力振兴发展的豪情壮志……

1 红色记忆

追念是铭记,缅怀是启迪。苏区大地的每一步前行,都有生离死别,都有牺牲奉献。这里的一草一木都蕴藏着震撼心灵的英雄史迹;这里的一山一水都萦绕着革命先烈的赤胆忠魂,给后人留下一幕幕历久弥新的红色记忆。

瑞金是闻名中外的红色故都、共和国摇篮。1931年11月7日,中华苏维埃共和国临时中央政府在瑞金成立,瑞金成为“赤色的首都”和全国苏区的政治、军事、文化中心。从1929年2月开辟以瑞金为中心的中央革命根据地,到1934年10月红军离开瑞金长征,中央苏区一共存续了五年零八个月。党史专家以“上海建党,开天辟地;南昌建军,惊天动地;瑞金建政,翻天覆地;北京建国,改天换地”,精辟概括了瑞金在中国革命史和中共党史上的重要地位。邓小平曾任瑞金第三任县委书记。瑞金现存完好的革命遗址和纪念建筑物共有180多处,居全国之首。其中发生在瑞金城外沙洲坝“吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席”的红井故事,通过教科书传遍大江南北。如今沙洲坝红井已

不能忘记寻乌,毛泽东曾在寻乌县进行了著名的“寻乌调查”,写成哲学巨篇——《调查工作》(后改为《反对本本主义》),首次提出了“没有调查,没有发言权”的科学论断。

不能忘记信丰、大余,陈毅同志曾带领部队在油山、梅岭一带坚持了艰苦卓绝的三年游击战争,并留下了著名的《梅岭三章》、《偷渡梅关》等英雄诗篇。

……据不完全统计,赣南苏区,当年240万人口中,就有33万余人扩红参军、支前参战人员60余万人,有姓名记载的革命烈士达10.82万人,长征路上平均每公里就有3名赣南籍战士倒下,更有那双肩挑担随军出征,客死他乡连名字也没留下的万千挑夫……

在赣南,每一处遗址都是一本生动的教科书,正逐渐成为后人探索红色遗风、追寻先烈足迹、了解革命历史、缅怀革命先烈的理想家园。苏区也不只是教科书上的一个历史名词,更是中华儿女饮水思源、薪火相传的精神源头。

2 灰色尴尬

赣州地形多样,有“八山半水一分田,半分道路和庄园”的说法。其中丘陵、山地占全市土地面积的83%,人均耕地仅0.72亩。土地、交通等资源的特殊劣势,成为制约当地经济发展的瓶颈。以赣州市为例,2011年,赣州市人均生产总值只有全国平均水平的45.3%。人均财政收入只有全国平均水平的27.8%。按新的贫困县标准,赣州有215.5万人在平均线以下。经济上的灰色数字,严重制约了民生问题的改善。

瑞金黄沙村华屋是著名的“红军村”、“烈属村”。黄昏时分,记者怀着急切的心情,走近这个早已心生敬仰的红色村庄。然而,映入眼帘的是一排墙体斑驳、裂纹横生、残破不堪的土坯房,屋内家徒四壁、上漏下湿、阴暗闷热,房前屋后杂草丛生、满目苍凉。

借着土屋木窗透进的微弱光线,76岁的胡冬娣老人拿出一张“革命烈士证明书”。她是烈士华质彬的儿媳,她和儿孙三代,共住在一间七八平方米的小土房里。只有这张“革命烈士证明书”和门顶“光荣烈属”的牌匾,能映证这间陋室曾经的荣光。119户人家42户是烈属,却有103家住在土坯房,11户低保、32户贫困户。红和穷,成了华屋最显著的标识。

据了解,像华屋村一样的土坯房,截至去年底,在赣州仍有69.5万户,占农村总户数的40.6%。

而在上犹县和崇义县,许多库区群众连这样的土坯房也没有。1953年国家建设上犹江电厂,许多农家被永远淹没在水下。他们在库区水面上搭建水棚居住,他们以船为家,清苦为生。至今,仍有531户群众过着这样的“水上漂”生活。

然而,赣州这片红色土地,她的道德血脉里,她的文化传承里,积淀着“红色基因”,延续着“红色血脉”,依然保持了令人肃然起敬的、可贵的、向善的精神力量和民族精神。在赣南走访的日子里,一个最突出的感受就是,这里的老百姓虽然很穷很苦,但他们的精神面貌饱满,对党的感情依然像当年那样真挚。土坯房上、公路两旁“永远热爱党,永远跟党走”的标语随处可见,华屋村家家户户门口的中国共产党党旗迎风飘扬……这是一份恒久而坚定的守望,这份守望,不仅是因为相同的、坚定的信念,更有着鱼水一般的深情。

3 金色未来

2012年6月28日,《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》正式出台。用老百姓的话说,这是中央给我们开出的政策“小灶”,为赣南带来了前所未有的发展机遇。“党中央没有忘记我们,我们要永远热爱党,坚定跟党走”道出了907万赣南人民的感恩心声。

把赣南苏区建设成为全国革命老区扶贫攻坚示范区、全国稀有金属产业基地、红色文化传承创新区……《意见》为赣南的发展勾勒出了美好蓝图。

“三年左右让69.5万农户告别土坯房”,“明年年底前全面实现‘水上漂’农户的搬迁安置”,“‘十二五’前全面解决农村饮水安全”……赣州政府顺势而上,加快解决民生问题进度。

红色旅游、森林覆盖率达76%、东江源头、稀土王国、世界钨都、脐橙之乡这些独特的资源优势在特殊政策的扶持下,将化作强劲的引擎,为赣州的发展插上多彩的翅膀。

随着振兴发展一个个项目的实施、一项项政策的推进,有国家的扶持、有自身的不懈努力,曾经作出巨大牺牲的赣州人民,一定能闯出一条坚实的跨越式发展道路,走向金色的未来。

赣州是美丽的、赣州是神奇的、赣州是生态的……

忆往昔峥嵘岁月稠,看未来“风景这边独好”。