来源:中国赣州网-赣南日报 作者: 发布时间:2012年05月08日

编者按:

5月6日,《光明日报》在4版“文化强市百城行”专栏刊发《赣州:古城踏上文化振兴路》,图文并茂地展示了赣州独特的城市魅力,介绍了赣州促进文化大发展大繁荣,推动文化体制改革的经验。赣南日报现予转载,以飨读者。

赣州:古城踏上文化振兴路

■江西省委常委、赣州市委书记史文清:抓住文化发展难得机遇,抢占文化发展制高点,为加快发展提供强大精神动力。

经济日报记者胡晓军 通讯员许军 谢满生 张惠婷

主持人语

江西赣州文化资源富集,尤其是宋城文化、红色文化积淀厚重,特色鲜明,具有推进文化改革发展的坚实基础和独特优势。近年来,赣州突出重点、创新方法,推动传统文化、红色文化、地域文化创新发展,提升城市魅力。请看“文化强市百城行”赣州篇。

——栏目主持人杨亮

“二苏大”旧址等一大批红色景点,吸引着众多游客前来寻根。

有“客家摇篮、江南宋城、红色故都”之称的江西赣州,正不断挖掘文化基因,提升城市魅力,迎接世界目光。

宋城文化在传承

赣州有“宋城博物馆”之称,漫步赣江源头,流连客家深巷,一物一景无不记录着历史的印迹,散发出文化的芳香。

清明节期间,从上海回赣州扫墓的李园高兴地发现,昔日风格杂乱的沿街建筑,被改造成清一色的“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”,洋溢着古朴典雅的宋城风情。兴奋的不止李园,各路专家学者更是赞叹,郁孤台、八境台历史文化街区改造,文清路商业街文化提升,是赣州文化价值古今传承的代表作。

福寿沟,是赣州在宋代修建的城市排水系统,至今仍是赣州居民日常排放污水的主要通道。在今年连续出现的强降雨过程中,它护佑着赣州古城免受内涝之苦。曾参与清理和维修福寿沟30多年的养护工人宋治干认为,正是有了一代代人的保护,福寿沟才能保持畅通完好,继续为赣州居民服务。

簇拥2200多年风华,赣州小心守护着这座城市的历史文脉。赣州古城墙是中国唯一保存至今的宋代砖城,为了保护古城墙,2003年,赣州果断停建了距其仅数米之隔、总投资7800多万元的“国际商城”改造工程,为此承担了高达数千万元的补偿费用,并建设了以弘扬古城墙历史文化为主要内容的宋城历史公园,使古城墙焕发出更加迷人的风采。

正是本着对这座历史文化名城的负责任态度,赣州引以为豪的众多文物古迹得以完整保存,历久弥珍。目前,全市有各级文物保护单位429处,各级“非遗”名录151个,已公布历史建筑的面积超过1.5万平方米。这些保存完好的文化精粹,饱含珍贵记忆和风俗人情,赋予赣州独特的城市魅力,使其成为宜居宜旅的人文城市。

红色文化动起来

4月14日晚,大型赣南采茶歌舞剧《八子参军》汇报演出在赣州浓情上演。正在赣州进行“赣南苏区振兴发展”联合调研的国家42个部委140多人,看后很多人泪流满面,“这台戏让我更直观、深刻地感受到当年苏区人民的重大牺牲与贡献,感受到苏区人民坚定的理想信念。”

《八子参军》取材于真实的苏区故事,生动再现了当年赣南苏区历史,公演近半年来取得巨大成功,把这段红色记忆紧紧地印在人们记忆深处。

赣州是红色故都,万里长征从这里起步,共和国从这里走来,苏区精神从这里诞生,在这片红土地上,处处可见红色文化的激情飞扬。

在瑞金叶坪旧址群、兴国革命烈士陵园等红色景点,一条条红色标语、一张张发黄照片、一个个红色故事,将国家部委联合调研组深深感染。商务部青年干部徐紫光说:“每来到一处革命旧址,我都增添了一份内在的精神力量!”

在民间,新一代苏区儿女用点点滴滴的行动,为传承红色文化添薪助燃。宁都七旬老党员李艳生,46年来省吃俭用,凭一己之力收藏了两万多枚(件)红色藏品,被称为“红色收藏家”。赣州市红土地文化研究会副会长、一级编剧舒龙,心中紧抱“红色家谱”,创作和研究了30多部“红土地文艺”。

公共文化全民享

4月16日,赣州市龙南县桃江乡窑头村的十里竹林深处,飘来一阵阵悠扬的山歌声。一群身着客家服饰的村民正对着摄像机放声高歌,一位七旬老人熟练地指挥着众人走位。这是窑头山歌剧团的农民演员们在拍摄客家山歌电视片《杨梅情歌》,老人就是当地被称为“客家山歌大王”的剧团团长陈科发。他告诉记者,剧团已经拍摄了12辑山歌MTV,收集改编了民间原生态山歌近4000首。

农民演给农民看,农民爱看农民演。赣州将公共文化服务触角向最基层延伸,实施乡镇综合文化站、广播电视村村通、农村电影放映、送戏下乡等一系列文化惠民工程,使广大农民以空前的热情与文化“相约”。

沐浴着赣南苏区振兴发展的春风,日前,又一个乡村文化大舞台——信丰“红色油山群众艺术团”成立。“艺术团把百姓对党和政府的恩情传唱。”年近花甲的艺术团艺人王定武说。

赣南脐橙

文化产业泛“涟漪”

赣州深入挖掘红色、客家、宋城、生态、脐橙、矿业等地域特色文化,进行全方位规划、设计,巧打“文化经济”牌。中国(赣州)国际脐橙节、苏区精神研究会、客家围屋文化旅游节等一批文化节会活动叫响全国,《八子参军》、《山歌情》等一批以赣州文化元素为内容的文艺精品热播热演。这些文化产业品牌如同一根红线,牵动着赣州文化从“深闺”中款款走向世界,让世界了解赣州。

龙南县里仁镇新里村渔仔潭围原先是一座几近荒芜的古旧围屋,整修后,这里成为闻名遐迩的客家酒堡。村民黎洪义说:“现在村里有十几户人家酿酒,好的一年有上万元收入。”

文化“产业化”造就了农民生产经营方式的转变,一大批有文化、懂技术、会经营的新农民变身“文化小老板”,喜尝创富甜头。安远县三百山镇有位根雕加工户梅盛,不起眼的树根,经过他的精雕细琢,就会变成栩栩如生的弥勒佛,精雕细刻的喜鹊登梅笔筒,镀金烫银的礼品红木筷等。“一年销售20多万元吧,主要销往上海、北京等10多个大城市。”梅盛说。

专家点评

江西理工大学党委副书记、教授 张建中

赣州准确把握了经济社会发展新要求、人民精神文化生活新期待,大力弘扬苏区精神和好作风,推动传统文化、红色文化、地域文化创新发展。并不断满足群众日益增长的精神文化需求,为推进加快发展、转型发展提供了有力的文化支撑。

数字链接

●全市有各级文物保护单位429处,各级“非遗”名录151个,已公布历史建筑的面积超过1.5万平方米。

●目前,已发展形成文化产业经营单位1500多家,培育扶持了6个省、市级文化产业重点项目、73个滚动计划项目,预计项目总投资近600亿元。

文化旅游精品线路

●客家摇篮·东江探源之旅:赣州定南—安远—龙南,探寻东江源头,体验客家风情。

●绿色生态之旅:赣州大余—崇义—上犹,漫步千古驿道,细品万般闲趣。

●红色经典体验之旅:赣州瑞金—石城—兴国—于都,体验红色摇篮。

●南国宋城休闲之旅:江南第一石窟通天岩、宋城古迹八境台、郁孤台等。

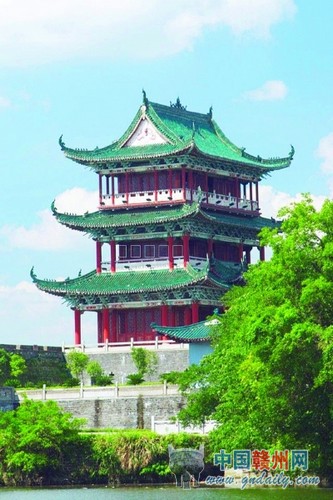

文化地标

八境台

专题推荐

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]